La Parrocchia di Sant’Andrea

La storia

Il 25 febbraio 1616, il cardinal Federigo Borromeo eresse a parrocchiale, sotto il titolo di San Rocco, una chiesa, dedicata al Santo, già esistente presso la Porta Romana e costruita presumibilmente nel 1486 (o forse in tale data solo ampliata, essendoci evidenze dell’esistenza di una cappella fin dal 1468) fuori dall’abitato (la cerchia muraria spagnola, che la inglobò alla città, venne, infatti, costruita a partire dal 1548, mentre l’odierno arco è del 1596, edificato per l’ingresso di Margherita d’Austria che andava sposa a Filippo III di Spagna), onde preservare la città dalla peste; chiese dedicate a San Rocco e, insieme a lui, a San Sebastiano, anche qui venerato, erano infatti presenti presso ogni porta della città. Alla neonata parrocchia venne assegnato una parte del territorio interno alle mura già sottoposto a San Calimero e il territorio esterno fino alla Cascina Gamboloita e a Chiaravalle da un lato (Corvetto) e alla roggia Vettabbia, verso Vigentino, dall’altro.

La chiesa, inizialmente composta di tre navate, era preceduta da un portico affrescato chiuso da una cancellata. Il campanile costituiva costruzione autonoma. Le fonti ci restituiscono l’immagine di una Chiesa affrescata al suo interno con le vicende della vita di San Rocco, che custodiva altresì una pregevole Pala sull’altare maggiore, opera del 1526 di Cesare da Sesto (oggi in parte conservata ai Musei del Castello Sforzesco (oggi in parte conservata ai Musei del Castello Sforzesco).

Notizie su questa Chiesa in Latuada, descrizione di Milano, II, 1739, 339; Bianconi, Guida di Milano, 1787, 115; Sormani, giornata prima dei passeggi, 1752, 86; Torre, Il ritratto di Milano diviso in due libri, 1674, 8 ss..

La ricostruzione di Mezzanotte-Bascapè, Milano nell’arte e nella storia, rist. 1968, 246, invece, soffre di un equivoco tra la prima parrocchiale e la seconda di Viale Sabotino.

Il 16 novembre 1787 Giuseppe II d’Austria decretò, con effetto dal 25 dicembre successivo, la soppressione della parrocchia. La chiesa, già privata di una navata per fare spazio al Corso di Porta Romana, venne demolita. Tuttavia, la parrocchia venne ricostituita a furor di popolo, sempre col titolo di San Rocco, il 19 aprile 1791 e le fu data sede nel tempio, già esistente nel territorio parrocchiale, dedicato ai Santi Carlo e Aquilino.

Esso era stato edificato nel 1670 (secondo taluni nel 1677) fuori dalle mura, presso la fossa della peste del 1630 (area dell’attuale viale Sabotino tra i Bastioni e le vie Agnesi e Altaguardia), onde dare sempiterno suffragio a quei morti. Questa chiesa, di forme barocche, con pianta a croce greca e cupola esternamente a tamburo ottagonale, presentava, oltre all’altare maggiore in finissimo marmo nero (con grande pala d’altare, andata perduta, del pittore Pietro Gilardi, raffigurante la Madonna col Bambino e i Santi Carlo e Aquilino), due altari laterali sovrastati da grandi nicchie, ospitanti l’una un Crocifisso, l’altra la statua lignea della Madonna Immacolata, oggi esposta alla venerazione in Sant’Andrea (la descrizione di questa chiesa e la storia della sua edificazione sono in Frigerio, Distinto ragguaglio dell’ottava meraviglia del mondo, Milano, 1739, 101 s.).

Considerato l’aumento costante della popolazione, dopo vari tentativi di ampliamento della chiesa, si optò per la costruzione di un nuovo edificio, sul terreno dell’ormai chiuso cimitero denominato “Foppone di San Rocco”, che si stendeva dietro la chiesa e che aveva visto la luce nel 1797 per sostituire quello di San Michele ai nuovi sepolcri (Rotonda della Besana), ormai completo. Il nuovo tempio venne dedicato a Sant’Andrea in onore del cardinal Andrea Carlo Ferrari, che molto vi contribuì, e venne aperto al culto nel 1904, anche se la sede della parrocchia, rimasta titolata a san Rocco, vi venne trasferita solo nel 1916, sotto il parroco Marelli. Proprio la circostanza della diversa titolazione della chiesa rispetto alla parrocchia fece sì che, fino al 1989, questa fosse denominata “parrocchia di San Rocco in Sant’Andrea”, semplificandosi poi in “Sant’Andrea” solo da quella data.

Le opere d’arte

Antica Madonna di San Rocco

Addentrandoci nella navata sinistra, troviamo, addossata al muro, una statua lignea raffigurante la Madonna Immacolata col Bambino. L’iconografia è poco consueta, giacché si è voluta rappresentare Maria coi suoi due titoli: l’Immacolata e la Madre Divina. Si tratta di una statua del XVII secolo, di stile barocco, proveniente dalla chiesa di San Rocco di Viale Sabotino, ove stava in una delle cappelle laterali. Solo la Vergine, tuttavia, è originale. Trasferita ogni attività in Sant’Andrea nel 1916 sotto il parroco Marelli, della statua si era perduta ogni traccia, finché il parroco della Certosa di Garegnano, che spesso era stato in San Rocco presso un cugino, che vi era sacerdote, non la vide da un antiquario e ne diede avviso all’allora Prevosto di Sant’Andrea, mons. Bernareggi, che la riacquistò. Nel suo peregrinare, tuttavia, la Vergine aveva perduto il Bambino, che le descrizioni dell’epoca indicano come bello e massiccio, cosicché si provvide a integrarlo con quello attuale, più esile e nell’atto di colpire con la Croce il drago che la Madre schiaccia sotto il suo calcagno. La statua, una volta recuperata, venne dapprima posta sull’altare di San Giuseppe (ora altare del Santissimo Sacramento), poi contro una colonna, all’inizio della navata sinistra, infine l’attuale collocazione, che venne resa definitiva negli anni ’80 del secolo scorso mediante l’approntamento – sulla parete – dello sfondo marmoreo.

Il grande Crocifisso

Poco al di là dell’ingresso laterale destro, si incontra un imponente Crocifisso su sfondo a mosaico oro. Esso è stato scolpito in un unico blocco di granito di Baveno del peso di 40 quintali dai Fratelli Mola, dai quali passò – insieme all’azienda – al Sig. Comolli, che pensò di donarlo alla nostra chiesa. La cancellata in ferro battuto che lo delimitava (e che dopo gli interventi del 2012 è stata posta a protezione della statua della Madonna) venne, invece, donata dalla sua vedova (la cancellata è opera di Giulio Spada). In un primo tempo, il prevosto mons. Macchi lo fece collocare contro la parete di destra nella prima campata. Il suo successore, mons. Bernareggi, vista la sempre crescente devozione all’effigie, commissionò l’edicola che la perimetra (in marmo di Verona) e lo fece trasportare nella seconda campata. L’opera, una volta completata, venne benedetta in occasione della festa di San Rocco del 1941.

L’altare e il ciborio

L’altare originale del 1904, in marmo, si richiamava agli altari monumentali, era addossato alla linea ideale di demarcazione tra il presbiterio e l’abside ed era rialzato, come di tradizione, rispetto al piano di cinque gradini. Al centro era collocato il tabernacolo, secondo la regola della celebrazione ad Deum. L’abside retrostante era completamente spoglia e, sopra l’altare, era posto un baldacchino in tessuto (o baldacchino mobile). Tutto lo spazio, compreso il presbiterio e l’area antistante gli altari laterali, era racchiuso in balau-stre in falso granito, chiuse sul davanti da un cancello in ferro.

Nel 1925, si posò, al posto di quello originario, un secondo altare, in cipollino dorato con basamento scolpito e colonnette. Al centro della mensa stava il tabernacolo, con due portelli tipo cassafortina in bronzo dorato raffigurante l’uno (sul fronte) l’agnello, il secondo (a tergo) il pesce. L’altare rimase sopraelevato su cinque gradini in marmo di Polcevera e strutturato per consentire la celebrazione ad Deum, ma, dopo il Concilio Vaticano II, gli si pose innanzi una mensa, che consentisse la celebrazione coram populo.

Sopra di esso, al posto del baldacchino mobile, se ne volle uno fisso: il prezioso ciborio.

Nel 1980, si ripensò interamente il presbiterio: si eliminò la balaustra anteriore, si ridefinirono gli spazi e si edificò il nuovo altare maggiore, creando anche la cappella dell’Eucarestia nello spazio della abside minore di destra, fino ad allora occupata dall’altare dedicato a San Giuseppe.

Le balaustre preesistenti sono state in gran parte ricomposte negli spazi intra-columnari dei lati del presbiterio sia al fine di dividere nettamente gli spazi destinati al culto, sia per non disperdere un’opera d’arte preziosa. Il pavimento dell’altare è formato da intrecci di due tipi di marmo: il chiaro botticino e il grigio scuro occhiolino, disposti in modo da ricordare i grandi tappeti che un tempo si stendevano in occasione di particolari solennità (anche queste opere sono state progettate della Scuola Beato Angelico di Milano). L’altare, consacrato il 30 novembre 1980, è in marmo giallo di Siena e rispetta la tradizione di derivare dal precedente, del quale si conservano tre lastroni a bassorilievi del perimetro del nucleo centrale e le colonnine che reggono la mensa, costruita ex novo. In esso sono state deposte le reliquie (già presenti) dei Martiri Valentino e Antonino, oltre a quelle dei Martiri Anauniensi e di San Rocco.

Per il prezioso ciborio, che rende così maestoso e basilicale l’insieme, la Scuola Beato Angelico si avvalse di due colonne in marmo chiaro di Verona (quelle posteriori) scolpite a ‘personaggi di santi sotto nicchie’, verosimilmente appartenute alla nostra parrocchia fin da quando, demolita la Basilica di Santa Maria Maggiore per fare spazio al Duomo, esse pervennero alla chiesa di San Rocco in Porta Romana e, da questa, prima alla chiesa di Viale di Porta Vigentina (Sabotino) e, quindi, a noi . Più di una fonte, infatti, afferma che dette colonne erano parte del ciborio della Basilica di Santa Maria Maggiore, ricostruito nel 1256 dopo la distruzione causata dal Barbarossa. Le due colonne anteriori, invece, sono state scolpite dalla ditta Remuzzi di Bergamo, su progetto della Scuola Beato Angelico, nel medesimo stile e materiale e raffigurano i santi ricordati nella basilica e quelli canonizzati nel 1925.

Le colonne, che terminano in capitelli scolpiti ciascuno con proprio fregio, sorreggono una cupola ‘a vela’, inquadrata in quattro archi lavorati in pietra di Vicenza. Esternamente, essa è coperta di mosaici in marmi bicolori, mentre internamente è dipinta in azzurro di cobalto, con radianti e fregi in oro e colore.

Nel centro della cupola, è visibile la cd. ‘razza’. Si tratta di uno degli emblemi araldici usati dal duca Gian Galeazzo Visconti, che campeggia anche al colmo dell’abside del nostro Duomo. Il suo significato è cristologico: con la ‘razza’, cioè con l’elemento radiale che collega e assicura al perno il cerchio esterno, si evoca la funzione cosmica di Cristo, che connette tutti gli esseri a Dio. La figura a raggiera indica che il Signore Gesù al ‘sole’ che illumina e riscalda l’intera creazione.

Tra le colonne anteriori del ciborio sta la Croce trionfante, in bronzo e smalti policromi (si tratta della croce donata a mons. Bernareggi dai suoi ex parrocchiani di Magenta in occasione del suo XXV anniversario di sacerdozio, che egli volle donare a Sant’Andrea). In essa, Cristo è rappresentato vittorioso e risorto, dunque costituisce un’icona pasquale, che racchiude in unica immagine l’intero mistero di Passione, Morte e Resurrezione.

Il battistero

All’imbocco della navata di sinistra troviamo la cappella battesimale, chiusa sul fronte da una cancellata. La volta è decorata con la scena del battesimo di Gesù nel Giordano su fondo oro, con tecnica imitativa del mosaico. Giovanni il Battista regge una canna in cima alla quale un piccolo vessillo enuncia ‘Ecce Agnus Dei’. Al centro, lo Spirito Santo discende in forma di colomba e, all’intorno, Angeli, in preghiera, bruciano incensi. L’affresco è di Giovanni Battista Rivetta, detto Romeo , che lo dipinse nel 1913.

Sulle pareti, i segni sacramentali del Battesimo (nascosti, nella fotografia storica, da un velo).

Il fonte è in marmo bianco, con modanature floreali stilizzate, sorretto da una colonnina poligonale con capitello a foglie di acanto. La copertura è in bronzo lavorato.

Il nostro organo

A chi entri nella nostra chiesa, appare immediatamente in tutta la sua maestosità il grande organo a canne dell’abside.

Si tratta di un’opera del 1934, approntata dalla prestigiosa Casa organaria Balbiani Vegezzi Bossi (opus 1534), inaugurata il 29 giugno di quell’anno. Esso fece parte, insieme al coro ligneo del grande progetto di rifacimento dell’abside (che seguì di qualche anno il rifacimento dell’altare maggiore con la collocazione del prezioso ciborio, che data 1925). Si provvide, così, a ridurre il grande catino absidale, spostando in avanti gli stalli e collocandovi a tergo tutto il macchinario e prevedendo anche la collocazione della consolle all’estremità destra. Sono visibili, sormontate dal grande affresco absidale, le 270 canne di facciata (o di prospetto), tutte funzionanti, sostenute da otto angeli scolpiti poste in preghiera tra esse. Le rimanenti canne (nel complesso sono circa 3.000), stanno tutte a tergo. L’organo è dotato di ben 46 registri, suddivisi fra 2 manuali (grand’organo e organo espressivo) di 61 note (cinque ottave reali) e una pedaliera (32 note, concava radiale).

Si tratta di un organo a trasmissione elettrica, metodica assolutamente innovativa per l’epoca di costruzione (nella quale ancora era prevalente la trasmissione meccanica e mostrava i suoi limiti la più recente trasmissione pneumatica), tanto che, sempre il M° Luigi Picchi, dopo averne lodato la sonorità di ‘bellezza tutta italiana’, aggiungeva: «Se a questo pregio e a questa spiccata caratteristica dell’organo Balbiani-Vegezzi Bossi si aggiunge la tecnica elettrica di cui sono stati pionieri i Fratelli Balbiani, si comprende come gli stessi organari stranieri abbiano giudicato Luigi Balbiani lo Stradivari degli organi».

Il territorio

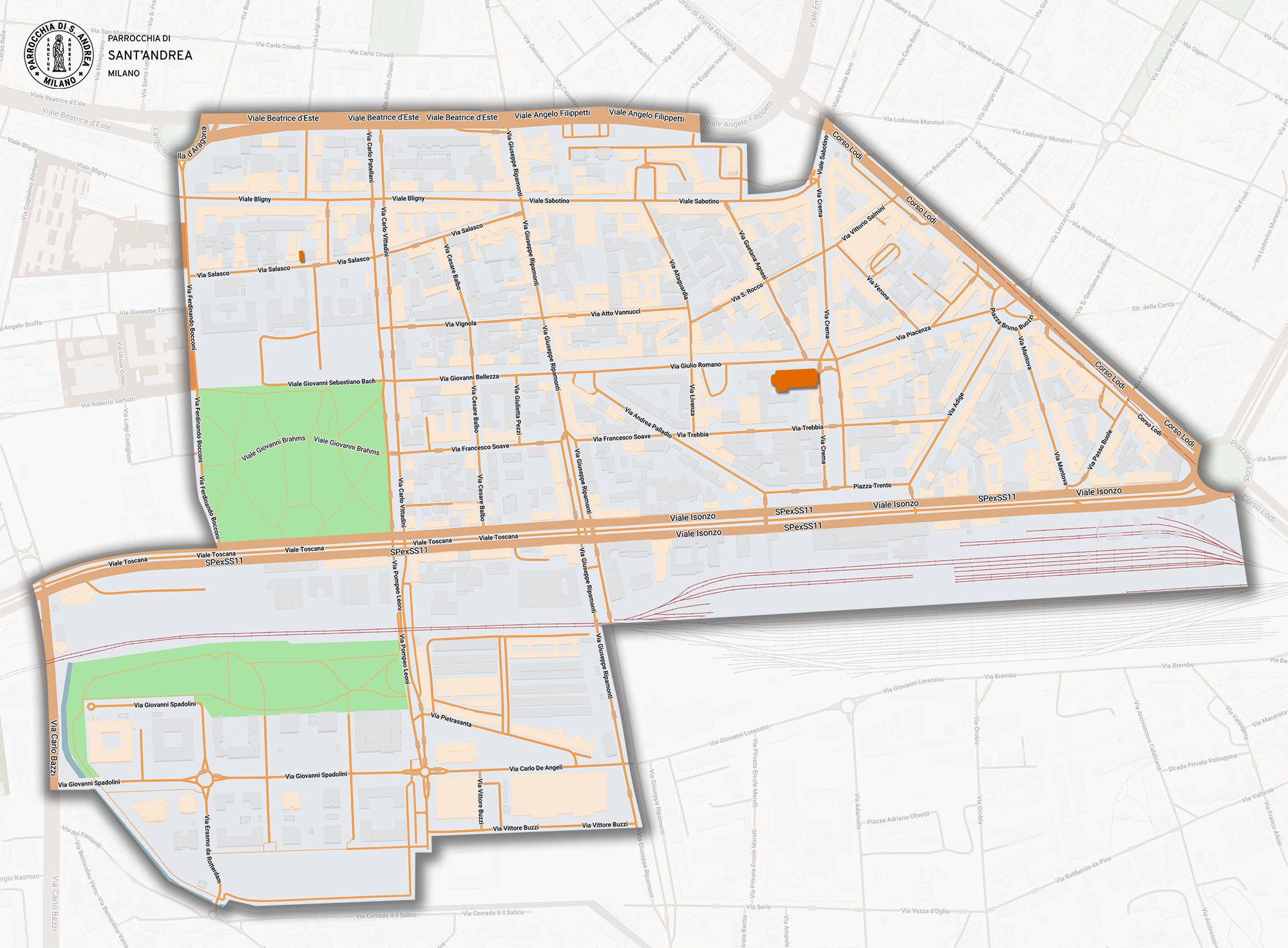

Il territorio assegnato alla Parrocchia di Sant’Andrea appartiene al decanato Romana-Vittoria-Forlanini ed è mostrato in questa mappa.

Le istituzioni

Sacerdoti

Prevosto

Don Adriano Castagna, Tel. 02.58306894 (c/o segreteria parrocchiale)

Sacerdoti

Don Giacomo Caprio, Tel. 02.58309054 (c/o segreteria Oratorio)

Don Stefano Cremonesi

Don Michele Di Nunzio, Tel. 02.55011912, email: vicario@angelicustodimilano.com (c/o parrocchia Angeli Custodi)

Consiglio Pastorale

Il Consiglio Pastorale ha un duplice, fondamentale significato: da una parte rappresenta l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti, dall’altra costituisce lo strumento della decisione comune pastorale. Il CPP, pur non esaurendo la soggettività della parrocchia, è espressione autentica della comunità, opera sempre inserito in essa e ne costituisce lo strumento specifico di decisione pastorale.

(dal Direttorio per I Consigli di Comunità Pastorale e Parrocchiali della Diocesi di Milano)

Consiglio per gli Affari Economici

Il Consiglio per gli Affari Economici è l’organismo parrocchiale specificamente deputato ad accompagnare le scelte relative all’amministrazione della parrocchia. Pur essendo pertanto un organismo con una valenza anche di carattere tecnico, è costituito da fedeli ed è espressione della comunità cristiana.

(dal Direttorio per I Consigli di Comunità Pastorale e Parrocchiali della Diocesi di Milano)

Segreteria

Ci si rivolge alla segreteria parrocchiale per qualunque esigenza legata alla propria vita cristiana, in particolare per richiedere certificati, per avere informazioni circa i battesimi, le S. Messe in suffragio dei defunti, i Sacramenti per gli adulti,…, per le iscrizioni a pellegrinaggi o altre iniziative di carattere comunitario.

Gli orari sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

Contatti: 02.58306894 (negli orari di apertura della segreteria) oppure segreteria@chiesasantandreamilano.it